香蕉假莖廢棄物 再生利用新價值

- 分類 : 媒體報導

- 日期 : 2025-11-04

- 點閱 : 690

香蕉樹壽命一株一果,生長週期一年一收,當香蕉採收後,僅留下被砍斷廢棄的假莖。根據台灣香蕉研究所數據顯示,這些被視為廢料的部位,每年達 130 萬公噸以上,假莖裡富含水分,若未妥善處理恐成環境衛生隱患。近年香蕉假莖發現新價值,能多方應用於建材及紡織業,在減少廢棄物處理同時,亦對環境資源永續做出貢獻。

假莖農廢成綠建材

隨著環保意識提升,碳排成為當今的熱門話題之一,其中建築業屬於高碳排產業,據循環台灣基金會整理自聯合國統計,2050年全球將會有98億的人口數,其中有三分之二的人居住在城市中,這意味著建築物的需求將大增。按內政部建築研究所資料顯示,空氣環境影響與建材息息相關,為了減少環境的汙染,「綠建材」的研究刻不容緩。

「如果我們能把天然的碳導入日常產品,就能減少新的碳排。」中興大學森林學系教授陳奕君強調,傳統Polyurethane foam發泡體(下稱PU)在生活中應用廣泛,從沙發泡棉到運動場跑道,幾乎都能見其身影。

然而PU雖可以使我們生活更便利,但同時也是碳排的隱形殺手,因原料幾乎仰賴石化產業,根據塑膠工業技術發展中心數據顯示,PU在全球只有 29.7% 被回收、39.5%通過能源回收過程回收,剩餘30.8%的廢棄PU被當作垃圾掩埋或燒毀,導致有毒氣體的產生對環境造成影響。

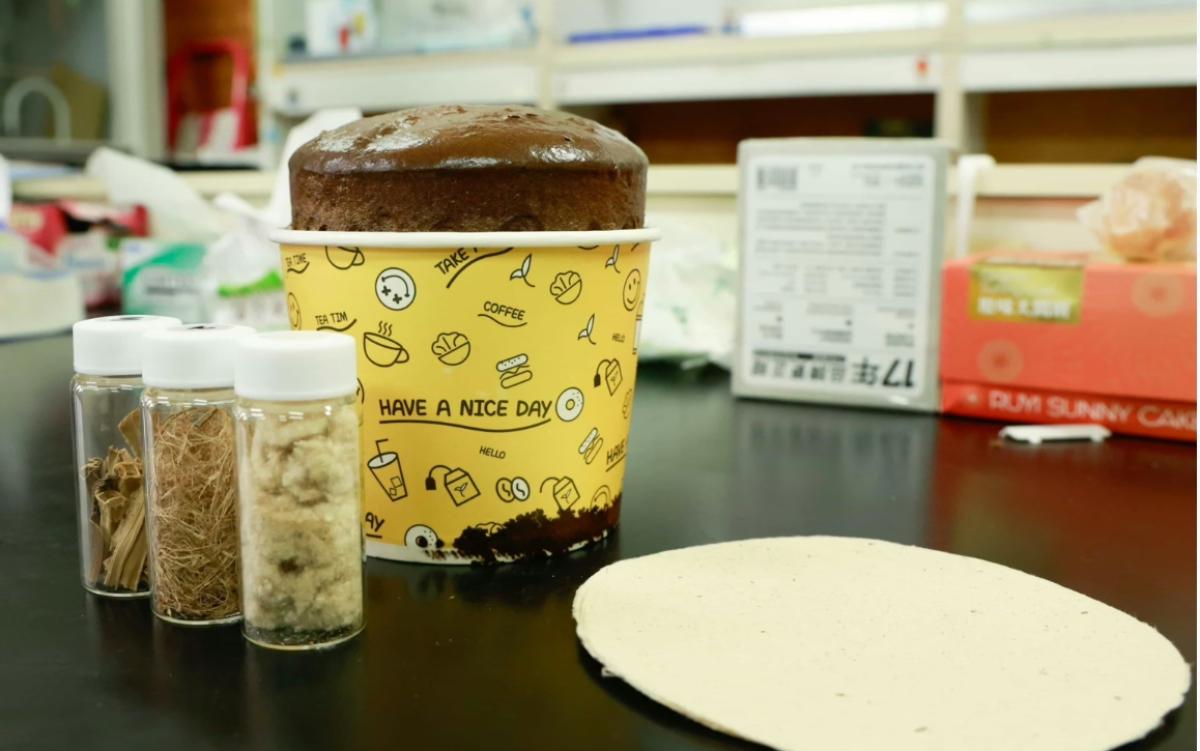

由陳奕君所帶領的研究團隊發現Banana pseudo-stem Polyurethane(下稱BPU),恰巧能解決這些問題。他加以說明,BPU的「B」所指的是以加入香蕉(Banana)假莖廢棄物短纖維的環保材料,取代部分石化原料的成分,被稱為「短期碳」,可減緩溫室效應。

剩餘短纖維再應用

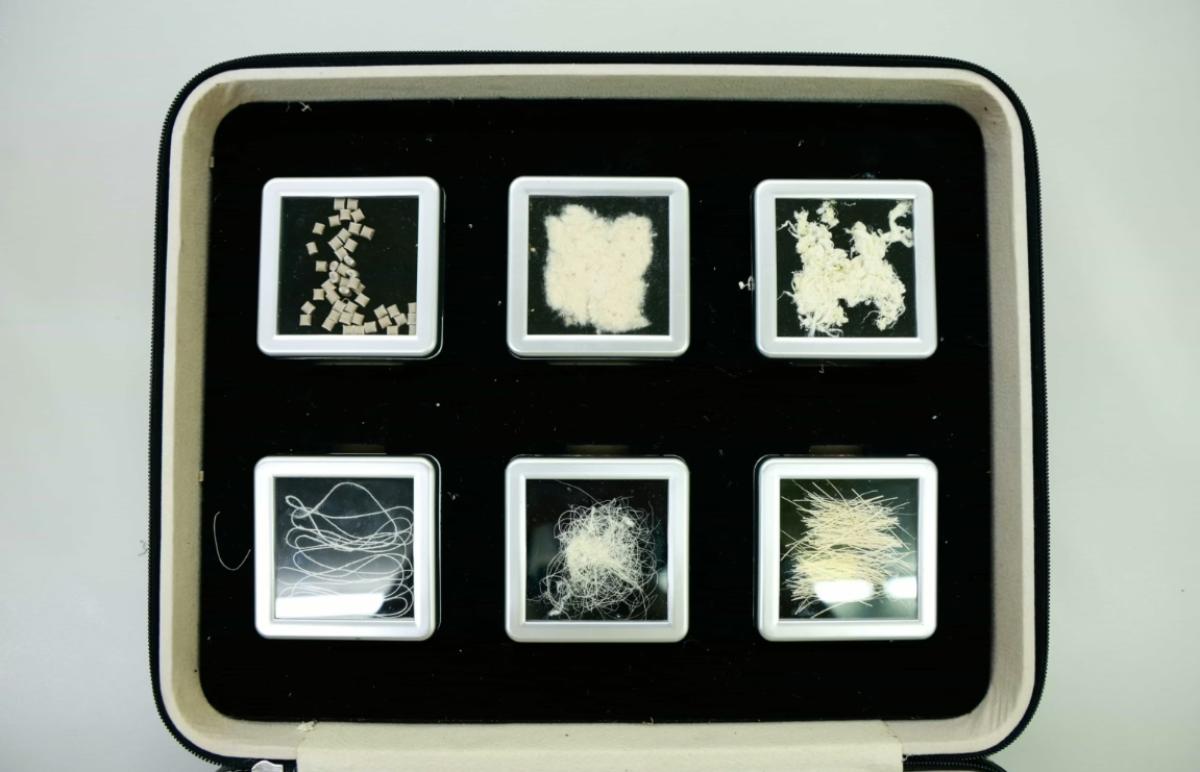

香蕉假莖短纖維常是紡織廠製衣後的廢棄物,中興大學森林系博士生陳明德表示,長纖維常被應用於紡織業織布,但剩餘的短纖維因難以應用於紡織廠而經常被丟棄。短纖維的優勢為利於降解,除了對環境友好外,更因其熱傳導係數僅為0.035~0.036 W/mK隔熱表現優良,而被研究團隊看中,進而專心投入其中。

中興大學森林系學生董浩悅,為陳奕君的團隊成員之一,他提及在實驗過程中發現,以往PU泡棉常用低沸點的有機發泡介質,但常因密封不良,在發泡及絞碎丟棄時,逸散出揮發性有機化合物,長期接觸下,可能會對人體中樞神經造成影響,使記憶力和注意力減退,更造成環境破壞。

BPU能使用水來取代低沸點有機發泡介質,與過往PU泡綿相比,更能降低對人體與環境的危害。董浩悅也坦言,研究團隊當時面臨的最大挑戰在於「回收問題」,理想狀態下BPU應能回收為液態,但實驗初期結果多呈膏狀,導致回收不易,循環再利用的目標一度受阻。後續他們成功解決問題,並重新生成發泡體,證明BPU具備循環再製的可行性。陳奕君亦指出,BPU除能做為隔熱建材,僅需對材料進行微調,即可應用在更多範圍。

BPU發展前景可期

環保永續概念普及後,綠建材逐漸成為關注的焦點。陳明德表示,未來BPU會因應碳排標準不斷提升,而取得市場優勢。建築公司因規範的壓迫,開始尋找綠建材。他希望未來能透過與業界合作,將研究成果落實於實際建築應用中,讓BPU成為兼具環保與市場競爭力的綠建材。

根據金管會2022年公布的「上市櫃公司永續發展行動方案」顯示,2027年台灣上市櫃公司必須完成溫室氣體盤查,並於2029年查證完成溫室氣體盤查,藉此協助企業掌握排放來源、訂定減碳策略。引導企業朝 2050 年淨零排放目標邁進,建立完善的 ESG 永續發展生態體系。

如建築業等高排碳產業,迫於ESG 的壓力必須有所作為。陳明德指出,目前雖然有 2050 年「淨零排放」相關規範入法,但從研究到產品商業化,中間仍缺乏一套完善的銜接機制,希望在未來能儘快完善,讓BPU成為綠建材的主材料,取代傳統有害環境的PU。

使用BPU可以避免建材老化後,拆卸所帶來 的粉塵危害,進一步確保生活安全。董浩悅建議,必須以貼近生活的角度向社會推廣BPU,讓大眾了解BPU這項綠建材的價值,避免市面上常見的玻璃纖維隔熱建材,在十年壽命到期後,面臨拆除或廢棄的狀況,使民眾接觸或吸入可能對身體造成危害的粉塵。

取纖工序繁瑣 合作互蒙其利

每公頃香蕉園約可衍生約五公噸假莖廢棄物,藝隆農場農產總經理余致榮表示,如此龐大數量一般農民難以處理,導致香蕉假莖多半棄置一旁任其腐化,易成為象鼻蟲的溫床,常需使用藥物處理。回收香蕉假莖進行加工處理可謂互惠,同時解決農廢堆積問題。

陽光娜娜生物材料創辦人楊富翔指出,若採用傳統手撕取纖做法,難以滿足市場需求,為提升產量及節省人力成本,改採全程機械化的「發酵取纖」,發酵取纖過程分為滾壓破裂、高溫殺菌、厭氧發酵及高溫脫膠四大步驟,從裁斷假莖再到發酵液化雜質,廢棄雜質將被製成有機肥料,最後留下可用的香蕉纖維。

香蕉取纖不僅耗費人力成本,製程也相當繁瑣。楊富翔解釋,堅持使用香蕉纖維,乃因香蕉纖維孔洞較大,製成織布後吸水性優於棉花。此外,植物成長過程會行光合作用,因此相比棉花,含更多碳水化合物的香蕉,能將空氣中的二氧化碳轉化為有機物,有助於減少碳排放量,達成《氣候變遷因應法》「2050年淨零排放」的目標。

楊富翔坦言,雖然香蕉織布環保永續理念備受支持,但實際面對市場,卻面臨著民眾對陌生材質的擔憂,導致市面接受度不高。對此,他也呼籲民眾,在注重產品的價格及經濟價值之餘,更應關注農廢循環利用的多元發展。